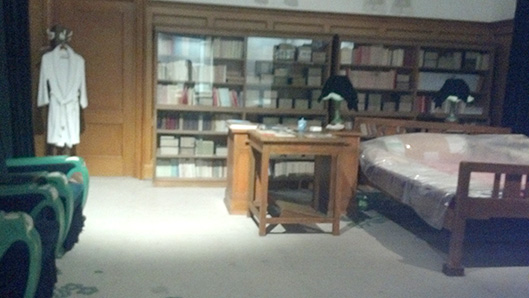

2014年11月28日上午在韶山滴水洞毛泽东故居

作为新中国的主要缔造者,一代伟人毛泽东已经远行38年了。38年,在整个人类发展的历史进程中,虽然并不显得那么漫长,但它对于个体的人的生命来说,却是半生特别遥远的追忆。对于一个人,即或就是我们身边最亲近、血缘关系最浓酽的人,当他远离我们的生活,整整消失38年之后,大多会渐渐生发出淡然、生疏、漠视的感觉。

可是,当你的脚步徜徉到了韶山,就仿佛坠入了时光邃道,瞬间觉得一个鲜活灵动、谈笑风生、神形活现、具有无限生命力的毛泽东,正伟岸矗立在你的眼前。他的音容笑貌,他的人格风范,他的精神灵魂,分分秒秒跃动在那些仰视他的平凡人们中间。一踏上韶山的山岭田园,就像具有浓缩时空的魔力一般,让人从心灵深处顿然感觉:一代伟人毛泽东,正实实在在地脚踏在韶山大地上,与每一个前去拜访韶山、拜谒伟人英灵的人,谈笑自若,亲密交融。

我去韶山的那天,恰好是西方的感恩节。并不是我特意要选择这个对中国人并没多大象征意义的日子,而是从海南返汉的行程,恰好遇上了这一天。头一天,看完了毛泽东故居、毛泽东铜像广场、南岸私塾、毛氏宗祠、毛鉴公祠、毛泽东父母墓园等多处景点。毛泽东父母墓园的山顶上,立有“流晖亭”,大约是取自毛泽东泣母联:“春风南岸留晖远,秋雨韶山洒泪多”之意境。联中的南岸,是指毛泽东年幼发蒙,习学中国古典诗书的南岸私塾,与毛泽东故居清水塘相距仅百米。

当晚夜宿于一毛姓农家旅馆。暮霭中,我好奇地问旅馆女主人:“今天韶山的游人好像特别多,平常都有这么多人么?”女主人说她丈夫是正宗的毛姓后代,然后颇为自豪地告诉我:“今天的游人不算多呀,一年四季来韶山的游人,天天都有上万人。每年的12月下旬毛主席诞辰和春节期间,来韶山游玩的人经常一天就有上十万。”听着这位毛家媳妇的平实话语,我陷入了长久沉默,不声不响步出房间,溶入韶山的朦胧夜色里,沿着山间大道缓缓步行。我的脑际始终萦绕着一个问号:毛主席都去世38年了,为什么仍然有那么多人爱来韶山,有那么多人来拜谒毛泽东他老人家,毕恭毕敬参观他的故居老屋,含情脉脉向他的铜像敬献花篮?这时,我的脑海里浮现出白天在毛泽东铜像广场看到的一幕幕影像:一拨又一拨来自四面八方,甚至世界各地的人们,虔诚列队举行庄重的礼拜仪式,向毛泽东铜像敬献花篮,川流不息的人流,一次又一次虔敬鞠躬。人人都是那么谦恭,那么质朴,举手投足无不对毛泽东表达着最真切的敬仰——那是发自内心的情感涌流。就连我这个拜谒过中国众多佛道仙山、古寺名观、名人故地,从来不喜好向神灵佛道鞠躬行礼的凡人,也在毛泽东巍然屹立的铜像前,毕恭毕敬地深深连鞠三躬,表白了自己对一代伟人发自内心的崇高仰慕。

毛主席铜像广场络绎不绝的人流

第二天清晨,韶山下起了蒙蒙细雨,我快步来到毛泽东铜像广场凑热闹。只见熹微晨光中,前来举办团体礼拜仪式的人流排成长龙,有一批似乎是远道而来的公安机关警员,还有保险公司的员工组团,北京和大西北的参观团队,更多的则是一拨拨十三四岁,个个朝气勃发的初中学生。我拿出随身相机,一次又一次拍下这些感人至深的场面。当我的相机正对着一大群从铜像广场走向毛泽东纪念馆的孩子们拍摄时,离我很近的两位清纯高挑、长相秀美,年略十三四岁,身穿蓝白相间校服的小女孩,边走边向我打起V型手指,报以甜美纯真的微笑,走过后还向我频频挥手致意,让人胸中顿然涌动起透身的暖意。

离开铜像广场,我和游伴打车去参观毛泽东的韶山“别墅”滴水洞。“滴水洞”这3个字,在当代中国浩如烟海的词汇里,凡是有点政治常识,尤其是关注中国共产党和新中国历史的人,大约无人不知,又无不感到神秘莫测。首先神秘的是:它就是1966年7月8日,毛泽东亲笔写给夫人江青的信件中,提到过的那个“西方的山洞”。这封信在林彪“九一三事件”发生之后,以中共中央文件的形式下发全党全国,当时家喻户晓。二是1966年6月17日到28日,毛泽东生前最后一次秘密回到故园韶山,就一直居住在滴水洞1号楼里。加上滴水洞附近的龙头山,正是毛泽东曾祖一代的祖居之地,是近代韶山民间广泛流传风水绝佳的龙栖之首,此地还恰好位于毛泽东少年时代前往湘乡外婆家的必经之路上。由此,亲眼朝拜滴水洞,用目光撩开它那神奥的面纱,成为大多数游览韶山的人的必然选择。

从滴水洞1号楼毛泽东住地、附属的2号楼看完一圈出来,我对许多人刻意把滴水洞毛泽东生前居住过十多天的1号楼,夸大称之为“别墅”,颇感有人为地故弄玄虚,哗众取宠之嫌。因为它根本就没有一点富丽堂皇的“皇家气派”,同我亲眼看到的近年中国一些发富了的“土豪”、老板的豪窝金屋相比,也显得颇有点儿“寒酸”“土气”。可以说,滴水洞建筑只是典型的乡间田园风格,整面黑色的砖墙用白灰勾缝,灰色的倾斜屋顶铺着普通的机制瓦,连许多公共游园建筑上常用的琉璃瓦顶都没有使用。惟一“奢侈”的是,楼门前有个长型喷水池,养着一些城市公园里随处可见的锦鲤游鱼。但是,它的乡土建筑风格,应该是毛泽东钟爱的,是与毛泽东一生秉持的平民情怀、平民生活习性一脉相承的。至于1号楼后连接的防震室、防空洞,据说是可以抗击8级以上地震和核弹袭击的高级配套设施,遗憾的是这些高配置设施,都是在1970年以后,随着全民备战的形势需要,顺应当时国际国内政治环境而着手建设的,都是建于毛泽东居住在滴水洞之后。而毛泽东自从1966年夏离开韶山后,生前再也没有回到过他魂牵梦萦的故乡。

在如雷灌耳的滴水洞内,作为惯于缜密思考、细微观察的我,最用心留意的,肯定是毛泽东生前使用过的“龙床”和“龙椅”了。我们进入滴水洞的那天,发生了一件至今回忆起来,仍令人万分遗憾又十分有趣的事:那天我完全有着天赐良机,能亲自坐在毛泽东的“龙椅”和“龙床”上,拍下多张现场照片的,但由于我的游伴小方稍有拖沓,却让我错失了这个此生不可复得的千载良机。

2014年11月28日清晨,我和游伴小方来到滴水洞大门外稍稍等候了一会,景区才开始售卖门票。小方是从深圳来韶山旅游的年轻小伙子,但他是湖北武汉江夏区人,我和他在从韶山市区开往韶山景区的旅游车上相识,便以湖北老乡的身份结伴同行。那天进入滴水洞1号楼后,整座大楼门窗洞开,我们便笔直走进了毛泽东曾经在那里主持召开小型会议的会议室。我按照室内提示,反复拍摄了毛泽东所坐过的普通白布座套沙发。会议室的一头紧连一个小型电影放映室,另一头则是毛泽东的办公室和卧室。我择重径直走进毛泽东的办公室,伸手摸摸那把“龙椅”,原来就是极为普通的一把半圈式藤皮椅,前面摆放着一张木制六屉办公桌,桌面上铺着洁白的普通台布。再张头往里面毛泽东卧室一看,一张形同中南海丰泽园毛泽东故居内的木板床,也是铺着洁白的棉布床单,一头放着简朴的白色枕头。房间外的铭牌文字郑重介绍说:滴水洞毛泽东卧室、办公室、会议室内的陈列物品,都是毛泽东当年在这里使用过的遗物实物。我当然深知与这些珍贵文物亲密接触的重大意义,忙不迭地跑出去呼唤正在放映室内同几位游人一起观看放映机的小方,要他赶紧来为我拍摄坐在毛泽东藤皮“龙椅”和木制“龙床”上的照片。小方听见我的呼唤,反应有点迟钝,口里在答应着,人还呆在放映室内东摸着西瞧着,而我却急得像热锅上的蚂蚁,一叠连声地呼唤。然而,就在我急切的呼唤声中,稍纵即逝的千载之机已经错失了:一位滴水洞解说员带领一大批游人来到了1号楼毛泽东住处外的走廊上,当年轻貌美的解说员发现我竟然闯入了毛泽东的“宫廷禁地”,还在用手轻轻抚摸那些神圣的“龙椅”“龙桌”时,连忙呼喊着要我赶紧出来。直到这时我才得知:游人参观1号楼,只能站在走廊上向房内观瞻,一律禁止进入房间。那道进入毛泽东会议室、办公室、卧室的大门,本来是严严实实地锁着的。我们去的时候,刚好楼内保安打开房门,他看还没有游人,就一时大意,敞着门去上厕所了。而我正是在这个当口,几步闯进了毛泽东的“御宫宝殿”,近距离地接触而且亲手抚摸了毛泽东的“龙桌”“龙椅”和“龙床”,还逐件细看了那些在世人看来万分神秘的“皇上”遗物。虽然那天我没能拍摄到端坐于毛泽东藤皮办公椅上的照片,但我还是幸运地亲身感受了毛泽东遗留的简朴“皇宫”风情,濡染了毛泽东散发出的冲天“龙气”。每天走进滴水洞的游人成千上万,几人能够凑巧在那安保人员一时疏忽的短暂瞬间,亲手触摸到这些万人仰视的“神圣宝物”呢?看来我也算是稀有的幸运之人了

从滴水洞1号楼出来,我们虔敬地踏访了毛泽东曾经多次在此游泳的韶山水库,参观了龙头山长流不断吐出的“龙涎”,以及韶山八景亭、滴水洞酒亭,还站在龙头山地名碑旁,远眺了不远处的虎歇坪、登龙台。下午,游伴小方急着要去长沙,我便随着茫茫人流来到了毛泽东纪念馆、图书馆、遗物馆参观。整个韶山景区,可看可赏的秀美风光太多,可品可啜的精神食粮更是数不胜数。只剩下半天时间了,我一溜儿观看了毛泽东纪念馆、图书馆,对那些气贯长虹的开国大典复制景观,生动逼真的毛泽东蜡像,万里长征的群英雕塑,毛泽东在延安的故居展示,毛泽东回韶山乘坐过的轿车,乃至于毛泽东书房中那一摞摞价值连城的古典书籍,毛泽东的众多手书真迹,我都没有过多地流连,大多是慢步观看,而把更多的充裕时间,留在了毛泽东遗物馆的瞻仰上。

毛泽东遗物馆位于纪念馆东侧,同距毛泽东铜像广场不远。馆内展览的展品,全是毛泽东生前长期使用过的书籍、文件和日常工作、生活用品,包括中南海丰泽园故居内的大木床、木沙发、办公桌椅,以至生前穿过的衣物、鞋帽,大量的日常生活用品,合计达6400多件,其中国家一级文物20件、二级文物85件,整个展馆建筑面积达1.9万平方米。看上去有如民众家用物品的众多展品中,摆放有毛泽东家日常的粮油食品账、衣帽鞋袜分类登记账、日常杂费开支账、生活费收支报表,并逐月装订后由时任中央办公厅主任汪东兴签批留存;有毛泽东的工资、稿费收支账目;有毛泽东为韶山亲戚、国内友人赠送礼品、现金的账目清单;还有修理铁皮开水瓶、旧拖鞋、缝补睡衣的开支清单。展柜内专门辟有毛泽东上交礼品清单的橱窗,如1964年7月,毛泽东将客人赠送的燕窝,由卫士送到人民大会堂用于国宴的收条等等,真所谓“贵为皇家第一尊,处处堪比百姓家”,真情透射出凡间平民般的生活影画。

毛泽东中南海丰泽园办公室兼卧室复原

在遗物馆展览的毛泽东生前文物中,用发黄的黑白照片和贴身卫士的回忆文字,深情诉说了这样一个小故事:三年困难时期的一天,正在北京学校读书的李敏,星期日回到了中南海,同毛泽东江青一起吃饭。当毛泽东夫妇还没有动筷子吃饭时,饥饿的李敏已经狼吞虎咽地吃光了大碗米饭,几乎把桌上的几碟家常菜一扫而光,还涮起了菜盘中残留的汤汁。面对李敏的贪婪吃相,毛泽东江青都吃惊地呆看着,而身边的毛泽东卫士早已是泪流满面。事后这位卫士小心翼翼地对毛泽东说:“主席,李敏在学校太苦了,我们每天能把她接回家吃饭吗?”面对亲生女儿回家后饥饿不堪的难忘影像,毛泽东这时想到的是整个中国都面临深重自然灾害的侵袭,全国人民都过着缺衣少食的困难日子,他这位以慈祥博爱闻名的父亲,却说出了极为“绝情”的话语:“她比起许多家庭的孩子,饿得还要好一点。家里的饭菜,是国家供应给我的,不能因为她是毛泽东的女儿,就搞特殊化啊!”面对亲生女儿能不能回家吃几顿饱饭,毛泽东考虑的不是亲生女儿的饥饿煎熬,却把它提到了把女儿是否与平民百姓孩子同等对待的高度,断然否决了卫士的好意。为什么毛泽东的后人家风淳朴,个个都能清廉自律?从毛泽东对待几顿普通饭菜的超凡情怀,于细微之处就可看出一代伟人的深谋远虑!

对子女后人严格要求,不允许有丝毫特殊,对身边的工作人员,毛泽东也是处处从严管理。遗物馆展厅内,有一段毛泽东身边工作人员记录的毛泽东对他们严格要求的文字原件,我择要记录了几行:“……七、凡首长需要的一切东西,托当地代办的,必须钱货两清,对方不要钱的,我们就不收东西。八、严格认真执行中央关于不准请客送礼的通知中五条指示。不得大吃大喝,请客送礼,公私不分,铺张浪费,不得以任何名义向地方要东西不付钱。”这些话,都是毛泽东口头交代,由身边工作人员当场记录下来的。从这些质朴的话语可以窥见,毛泽东身边的秘书、卫士、医护人员,以及所有贴身工作人员,大约是没有谁胆敢违背“最高指示”,去做哪怕是小贪小腐的违规之事的。

从遗物展品中可以看出,毛泽东对亲生女儿、对贴身工作人员的严格要求近乎苛刻。而对他自己呢?是不是就可以放任权力,不受约束呢?更不是!毛泽东对自己日常生活的廉洁自律,更是历代权贵高官们难以企及的。在文书展品中,有一件由卫士李银桥1955年10月21日起草,毛泽东10月26日审阅批示“照办”的《首长薪金使用范围、管理办法及计划》的文件,明白无误地展示了自从实行薪金制度以后,包括毛泽东家的房租、水电费、日常用品费用,都是用毛泽东的工资支付的。在毛泽东遗物中,有一条从延安时期一直使用到建国初期的皮带,带身呈现出多处裂口。大约有人会说,那是解放以前的战争年代,共产党还没有坐稳江山,作为中共一号人物的毛泽东,使用一条带裂口的皮带,也不足为奇。那么新中国成立以后呢?毛泽东在中南海丰泽园故居内的许多遗物,都已移送到韶山毛泽东遗物馆复原展出。在复原展览的展品中,那张闻名中外的大木床,既不是贵胜黄金的海南黄花梨打造,形制也与一般人家的普通架子床完全一样,只是靠里一侧,有半边堆满了书籍。旁边放着一张简陋的木制办公桌,两把木架布垫沙发椅。沙发的扶手处,绿色油漆大量脱落,露出了刺眼的白色石膏粉。而这些家具摆设,就是当年毛泽东会见外国总统、首相等国宾时的室内原物。正是因为日常生活处处从简,在数千件毛泽东遗物中,随处可见油漆剥落的军用水壶、硬木制作的登山拐杖、锈迹斑斑的铁壳热水瓶、用过一次又一次划痕道道的火柴盒、陈旧的方格布沙发椅,却见不到一件封建皇宫宝殿里的贵重珍稀物件,全是平凡百姓家的日常家什。

三年困难时期,毛泽东与人民同甘共苦,曾经有好几个月不吃肉不沾荤,因为营养缺乏双腿明显浮肿的故事,早已是家喻户晓。在毛泽东执政的后期,中国人民的生活状态已经明显改善,肉食鱼蛋供应相对丰富,可是毛泽东仍然是过着粗茶淡饭的日子。在遗物馆一间明亮的橱窗内,有一段贴身卫士写的回忆:“主席工作繁忙时,常以烤红薯、烤芋头、麦片、饼干充饥。有一天深夜,主席还在工作,我烤熟了6个小芋头给他送去。过了十几分钟,隐约听到呼噜声。我轻手轻脚走进屋,看到碟子里只剩一个芋头,老人家头歪向右肩睡着了。我听到呼噜声与往常不同。仔细一看,发现主席嘴里含着半个芋头,另外半个还在手中。”这些亲历者栩栩如生的叙述,活灵活现地展映出毛泽东的日常平民生活画面,无形中拉近了他作为一代杰出伟人,与广大草根百姓的距离感。

在遗物馆展出的毛泽东遗物中,还有不少东西是如今平民百姓家,也只会作为垃圾丢弃的废品。比如日常洗脸洗脚的毛巾,当它有了破洞,纱线拉杂的时候,谁还会留作其他用途呢?要么是作抹布,要么是丢到垃圾桶。而遗物馆里有一个橱窗,展示的竟全是毛泽东生前用坏的毛巾。毛泽东多次叮嘱身边工作人员说,用坏的毛巾不能丢掉,要留下来为自己缝制睡衣和毛巾被。说起毛泽东的睡衣,展厅中正有一则生动的文字,绘声绘色描写了毛泽东贴身卫士兼理发师周福明,与毛泽东关于睡衣的对话——

1963年初夏的一天,我到中南海服务处洗衣房给主席取衣服。洗衣房的同志对我说:主席的睡衣太旧了,没法洗了,是不是换件新的?几天后,我陪主席吃饭,主席正穿着这件睡衣。

我说:“主席,这件睡衣今年该换了吧?”

主席显出漫不经心的样子,说:“现在国家不是还很困难吗,我看再补一补就行了嘛。”

我小声嘀咕了一句:“您是主席。”

“噢,我是主席,主席的衣服就不能补吗?你不是也穿着补丁衣服吗?”

“主席,您和我不一样!”我连忙解释道。

“为什么不一样,就因为我是主席?难道我不是人民中的一员吗?”

周福明的这段亲身回忆,曾经在多种书籍中引用过。从这些极其常见的生活细节中,足以看出,毛泽东时刻都把自己看作是普通人民中的一员,时刻坚守着自己农民儿子的赤诚本色,从来不忘让自己激越跳动的脉搏,与千百万人民大众的血液流动溶为一体。无论自己职位多么显贵,权势足可撼天动地,照旧吃自己的百姓家常饭,穿自己的补丁粗布衣,从来不为自己、为家人、为亲友谋取一丝一毫的私利,始终把自己看成人民的公仆。这就是毛泽东的伟人风范,平民情怀。他以博大无私的一言一行,抒发着自己深深的爱民情结,感染着一代又一代中国人,留下垂范千古的清廉佳话。只有毛泽东才有资格宣称:我是中国人民的普通一员,以自己的精神节操,为子孙后代,树立了一面光洁无瑕的明镜!

离别韶山的前夜,我独自一人,从毛泽东纪念馆旁,沿着灯光辉映的山路,漫步走向滴水洞方向。在山道的交叉口,看到一座十分简陋的小广场,地面铺着方块石板地砖,宽敞的一面立一块用灰色巨岩组合成的卧式石碑,上面用金色镌刻4个大字:“公者千秋。”巨型石碑的后方一侧,是由郁郁葱葱的绿色香樟林,火焰似的红色枫树林围合成的小森林,日夜守护掩映着那块卧式巨碑。广场四面是交汇的刷黑公路,分别通往毛泽东铜像广场、毛泽东纪念馆、滴水洞和韶峰。当地乡民说,这座简陋的小型广场,就叫“公者千秋广场”。这座不大起眼的广场上,除了简洁的4字石碑,再没有任何装饰,任何陈设。从远处看,只能看清那卧式石碑与绿色的树木融为一体。只有深秋,枫叶流丹,枫树火红、彩色的叶子,才会把树林濡染得艳丽多姿。到了稍近之处,石碑上那4个金色的大字,总在透射着耀眼的光芒。

那个夜晚,我站在公者千秋广场上,仔细猜度着韶山人在距离恢弘气派的毛泽东铜像广场不远,刻意修建这个不大惹眼的小广场的良苦用心:绿色葱笼的树木,代表着万古长青的祖国大地和生生不息的人民;平坦无华毫无雕饰的地面,代表着毛泽东坦荡公平的胸怀;卧式巨型石碑上的4个大字,经典地诠释了毛泽东的精气神——大公无私,公而忘私:一生追求公平正义,终生力践舍己为公,一言一行大公无私,满门英烈舍身取义。毛泽东用他的毕生忘我奋战,矢志不渝身体力行地践行着他立誓为公为民的崇高理想,从而铸就了毛泽东思想光耀千秋、万古流芳的人类佳话……

就在这一刻间,忽觉一缕如丝似绵的雾霭,从我眼前一飘而过,那是从高耸的韶峰方向飘然而来。我的思绪顿然间也仿佛在跟着雾霭游移:脑海中清晰地呈现出白天踏访过的毛鉴公祠,那是毛泽东考察湖南农民运动的旧址。相距不远的毛氏宗祠,则是毛泽东创办的农民夜校旧址。两座毛家祠堂的文物资料显示,毛泽东领导中国人民最终推翻国民党政权的腐朽统治,创建新中国,正是从组织动员农民投身革命开始的,然后以农村包围城市,逐步壮大力量占领城市,从而彻底摧毁了国民党800万军队,迎来了红色新政权的诞生。而同样是领导明末农民起义的李自成,在已经建立大顺政权,一举攻占明朝首都北京之后,为什么瞬间土崩瓦解?随后的太平天国起义,已经占领了半个中国,在南京建立了天朝,为何也不堪一击,最终灰飞烟灭?深读历史典籍追根溯源便可看出:李自成起义建立的大顺、洪秀全起义建立的天朝,最终失败的根本痼疾,不外乎4个字:失公、腐败!

李自成的农民起义军攻克北京以后,虽然他自己尚能坚守节操,但他的许多部将经不起豪华奢侈生活的诱惑,大肆抢掠搜括民财,肆意凌辱民女。李自成的部下甚至将直接关系大顺政权危亡的山海关守将吴三桂的爱妾陈圆圆也给抢走侵凌了,由此导致了吴三桂反水,带着对大顺政权的切齿痛恨,打开山海关关门,将清朝大军迎进关内,直接引发了李自成起义军的惨败。洪秀全所领导的太平天国,更是一个腐败透顶的不义政权。他们每每攻占一座城池之后,就开始疯狂屠城,将守军一方的男性俘虏,乃至城内百姓中的成年男子全部屠杀殆尽,而将年轻女子全部集中起来,随大军行动。这些年轻女子被囚禁在牢笼似的集中营里,主要供高层官员任意挑选,日夜淫侵。而天朝大军的普通士兵,则严格实行男女分营,铁桶式管理,合法夫妻也不得同房共宿,一旦违规必死无疑。官兵等级的天差地别,天朝高层腐败至极,使得太平天国起义军人心涣散,分崩离析。享尽比清朝皇帝更为腐朽奢靡生活的洪秀全,也彻底丧失了北伐的斗志,整日沉迷于声色犬马,彻夜笙歌的淫乐狂欢之中,最终被强大的淮军、湘军一举扫灭,结束了他们比历代封建王朝有过之而无所不及的腐败统治。

李自成、洪秀全领导的声势浩大的起义,为什么会在已经占领大片领土,建立起强大统治政权之后,宣告失败?唯一的答案,就是腐败与不公。大权在握的高官一心为己,专心营私。同样是以发动农民投身革命为起点,毛泽东为什么能领导以工农为主体的广大民众,摧毁旧中国,建立起稳固安泰的新中国?思绪飘荡到这里,我终于对自己脑际始终萦绕着的那个问号:毛主席都去世38年了,为什么仍然有那么多人爱来韶山,有那么多人来拜谒毛泽东,毕恭毕敬参观他的故居老屋,含情脉脉向他的铜像敬献花篮,找到了最精准的答案。

——公者千秋!毛泽东不正是那深受人民千秋万代衷心爱戴的“公者”么?!孙中山先生曾手书“天下为公”,但他却没能圆满实现自己的宏远理想,他所创建的党派在取得政权以后,被特权阶层所操纵,最终走向了鱼肉民众、欺凌庶民的封建老路,引发了败走小岛的后果。而正是毛泽东,以他的天才谋略,毕生心血,才把曾经创伤累累的中国,引上了大公无私的前行正轨。

瞬息间,我的脑海又潮涌般飞出一首赞颂毛泽东的诗句:

伟人仙逝四十年,

八方朝圣热不衰。

故国人民有所思(毛泽东诗句原文):

公者千秋万万年。

2014年寒冬于武汉

附后记:从韶山离开的当夜,我来到了长沙望城雷锋镇一位好友的家中。第二天,我沿着毛泽东青年时代萌发立志为公革命理想,生活战斗过的湘江橘子洲头、新民学会会址、岳麓山爱晚亭,在浓雾中徒步登上了岳麓山顶。在岳麓山北极峰下登山道边,树立着一块“廉字碑”。硕大的行书“廉”字下面,用整整4排文字,对“廉”字的深层内涵,进行了无限延伸的扩展抒发,深刻诠释了清廉节操对人世万物的感化教诲力量。韶山小广场的“公”,与岳麓山顶的“廉”,牢牢融为一体。古人曾云:公生廉,廉生威,正好构成了毛泽东绝世伟人风范的思想精髓,必将垂范万世百代。

编辑:杨东鲁