一块褪了色的门,一块本来就单薄的门,一块支离破碎的门,一块跟随我几十年的门,今天终于完成了它的使命,被我扔进了柴火堆。虽然它已破碎了,不得不扔了,心里还是舍不得!

打开记忆的闸门,就想到它的来历。小时候,应当是农业学大寨时,集体动员农户做大寨村,一排又一排的土坯房,东拼西凑的原材料,人都吃不饱,建房肯定艰难,尤其是我们人多劳力少的家庭。当然建房时我还没出生,是以后听大人说的。小孩子记性好,我7岁了因个小都还没上育红班(现在应叫学前班吧)。父母一天夜里商量请个木工做两扇房门,孩子们大了,房子做了这多年该做房门了。那个时候农家请个艺人还请不起哩,父母商量来商量去决定请李先福师傅,因他是我大姐的公爹,自然就是我们的亲戚。亲戚好说话,不会苛刻我们,父母肯定是这样想的。第二天,木工来了。小孩子好奇,整天看他操作。父亲从土坯房的楼上取下几根不直的松木,再用锯子放倒了一棵泡桐树,笑着说:“亲家就这材料了,您将就些,帮我们做二扇房门。”李前辈不苟言笑,说:“亲家,我尽力而为。”前辈把松木固定在砍板凳上,然后用墨斗弹上直线,再用手工开锯,两根松木锯开要二个多时辰,前辈累得头上直冒汗。再用木刨刨光滑,刨叶从木刨背上吐出,我们小孩子觉得有味得不得了。门方做好了,就用泡桐树锯开做门板。两天过去了,门终于做好了,李前辈很歉意对父亲说:“亲家,门方材料太小了,门做得很单薄,要省着用。”“谢谢你!亲家,记住你的嘱咐了。”父亲说。就这样,在父母的操持下,门诞生了,落户我们大家庭。

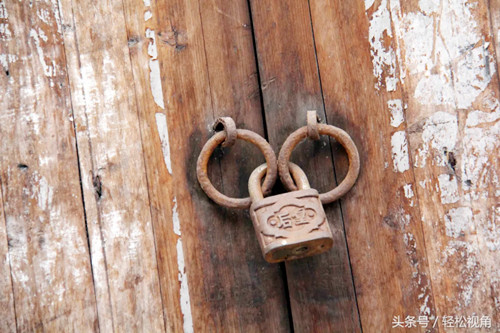

1991 年我要成家了,当时的两块门只剩下一块了,那一块被我哥分家搬走了。还是那座土坯房,总之要打涮一下啊,买来石灰,将土坯墙涮白;洗干净蛇皮袋,缝接成块扯上做平顶;门呢,还要房门啊,于是我买来红油漆,一刷子一刷子涂抹在那扇门上,然后装好,贴上“囍”字,就成了我的新婚门。虽然它很单薄,但着上色,显得矜持青春,活力无限。

1996年,土坯房寒霜露苦,风打雨涮,加之哥哥们分家拆离,终不能居住了,我们只得做房子了。当时成家也就几年,孩子也小,我们把房子迁到公路边,坐北朝南。当年在一无资金,少有资助的情况下,咬着牙关,自力更生,终于建了一个窝。那扇房门还是紧跟我,作了大用,成了我的厨房门,在我们备餐进餐的地方站岗放哨,尽心尽责。

春夏秋冬,寒来暑往,流年岁月。如今由于门前公路几度增高,旧房日益见低,加之房屋窄小,房子不得不改建了。拆房建筑,正在进行,我今天突兀看到那扇门,被当作地板,铺在地上,上面堆放了水泥。我轻轻把它抽出来,已经破碎了,不得不把它丢进柴火堆。

它,出自我父母的手,艰难岁月为子女们挡风遮雨之门;它 ,如此单薄,却坚毅地为我们几代人付出,是最简陋却最坚实之门;

它,风雨几十年,见证了一个家族的变迁,是一块和谐兴旺之门;

它,如今也算功德圆满,还归自然。但出身寒门的我,在丢弃它时,看见它还未褪完的红色,在我心中是一块永不褪色的本色之门。

(作者系湖北省松滋市洈水镇党委委员、人大副主席)

编辑:张启跃

- 上一篇:散文:中秋赋月

- 下一篇:文化随笔:另一个角度的鲁迅