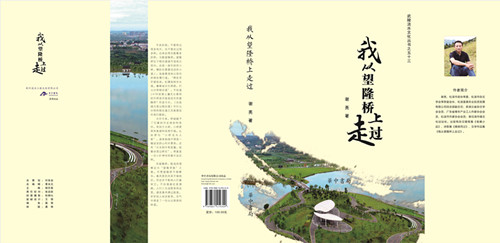

封面我从望隆桥上走过

谢亮先生是我表哥,但他只大我三岁,我是今天才知道的。在我的记忆里,他比我大好几岁。

我们不在同一个村庄,其实隔得也并不远,如今驱车不到20分钟,可在30年前,从我所在的贯川到他所在的群兴,要先步行半个小时,再乘坐半个小时的客车,然后还要步行半个多钟头。

我的脑海里关于他的最早记忆,是他写得一手好诗一手好字。那时他念初中,我念小学五年级。他擅长隶书,我也爱写隶书。我们互通书信,讨论书法研习心得,他常常写诗赠送给我。

他健壮、豪爽,而我幼时体弱多病。那个年代,是诗与英雄的天下。他成了我心目中的英雄。

这个追风少年,歌颂流浪,也践行了流浪,满身都刻上上世纪八十年代的印记。他向往远方,便去了省城。

我无法想象十四五岁的孩子独自坐七八个小时的长途车去省城有着怎样的体验。这段往事,我至今没有向他问起,情愿它保留着一种遥远与神秘。

何况梭罗还说了这样的一段话——如果一个人和他的同伴没有保持步伐,也许是他听到了另一种鼓点。就让他按他自己的步伐前进,无论他走得多快、多慢或多远。

懵懵懂懂的少年时光,像雾像雨又像风。待到阳光普照天高地远之时,记忆却像底片一样发黄、变淡甚至模糊。

好在,我们拥有的记忆是那么的真实。

跟很多小镇青年一样,谢亮也去了南方。不一样的是,他试图重构他人对他的记忆,也试图重构自己的记忆。

他在生产线上流浪,他在民工潮中吟唱,他是打工所在地的文化志愿者,他是产业工人作家协会会员,他出版了杂文随笔集《夜阑小品》……

十年前的春节,我去东莞采访民工荒,特意到茶山镇看望他,还参观了他的工厂和宿舍。为了写作,他向老板申请了一个单间。光线不太好,电脑很破旧,他相当满足,而我看着就心酸。

我给他拍了一张照片,他笑得非常开心,像个孩子一样。这张照片还登在了发行量逾百万的报纸上。不知道他第一次见到长江大桥时,是不是这样的笑容?

“一个男人究竟要走多少路,才能称其为男人?”鲍勃·迪伦的追问,谢亮自然是知道的。

他还知道一句话,那是罗曼罗兰说的,“真正的英雄主义,是认清生活以后仍然热爱生活。”

谢亮回到老家。归来时,他已不是少年。他是父亲要养育三个孩子,他是政协委员要参政议政,他是杂文学会常务副会长要张罗一大堆事……

我们也谈论诗歌,只是这谈论已没有少年时的轻快。

此时此刻,我在脑海里努力搜索近年来两人相聚的画面,却发现少之又少。除了回老家度假时的相聚外,好像只有一次。他来武汉出差,到报社看我。我给他和孩子们准备了一些书,塞满了一大包。我说,我还是快递给你吧,提着重。他说,没事儿,这还提不动?

对于书籍的热爱,我们从未有丝毫的改变。

记忆中自然有他标志性的爽朗——他在诗歌集《擦肩而过》“作者简介”旁配的照片——坐在户外的条椅上轻松地笑着。他把“秋日落叶”给了封面,把“背影”给了封底,把自己的笑容折叠着,藏了起来。和诗在一起,他就是少年,七分纯真,三分羞涩。

转眼间,谢亮先生的第三部作品《我从望隆桥上走过》即将出版。他让我写篇序,我忙里偷闲,断断续续地写着,一不小心写成了这个样子。

作序有着怎样的体例和规范,我不想顾及。翻译家许渊冲老先生说,生命并不是你活过多少日子,而是你记住了多少日子,你要使过的每一天都值得记忆。

这部新著就是由谢亮的日子组成的。一个个标题,就是一串串足迹。这些文字,有的言为心声,有的只为稻粱,所相同的是,它们没有错觉,只有真实。

记忆按下播放键,一帧帧画面,一个个镜头,演绎着一个男人的传奇。他经历了多少误解,饱尝了多少寂寞,内心里又有多少不甘。画面在乡间小路上定格,两个少年无忧无虑地笑着。我多想去拥抱他们,把酒临风……

我从口袋里摸出几张皱巴巴的便签,那是为写序做准备的点滴话语。便签上写到“万物皆有裂缝处,那是光射进来的地方。”这是加拿大诗人莱昂纳多·科恩说的。我很想问一问谢亮兄弟,如果人生有了裂缝,是不是光要射进来?那光是记忆之光,还是理想之光?

2019.9.11.夜

(作者为湖北日报传媒集团支点杂志社副总编辑;湖北省作家协会会员;第十一届北京大学财经奖学金项目获得者;武汉大学新闻与传播学院兼职导师,中南财经政法大学新闻与文化传播学院校外研究生导师。)

编辑:东方

- 上一篇:创作谈:我为什么要写作——写在26岁生日

- 下一篇:创作谈:我写《老年大学之歌》